公共交通のこと · 2025/09/01

ネットニュースを見ていたら、岐阜市が架線レスすなわち架線のいらない充電式のLRTの視察に台湾に行くという記事がありました。県が提唱したLRTには及び腰と見えていましたが、方針転換?ではなくちゃっかり外遊のネタにしたというのが本当のところかもしれません。...

公共交通のこと · 2025/08/28

愛媛県のJR予讃線松山駅、伊予鉄道郊外線松山市駅と道後温泉をむすぶ路面電車があります。人気の坊ちゃん列車もこの路面の線路を走ります。 松山市駅は3方向に延びる郊外線と市内線路面電車が接続する交通拠点です。市内一番の商店街銀天街にも直結しています。...

阪堺電車 沿線歳時記 · 2025/08/16

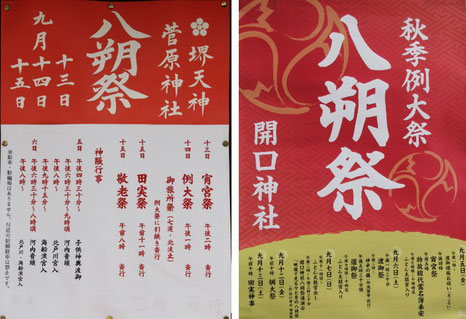

8月も後半に入りました。9月に入ると5日から7日の週末は堺の秋祭りの口火を切って菅原神社、開口神社の八朔祭奉納ふとん太鼓です。菅原さんには2台、開口(大寺)さんには4台の布団太鼓が入ります。金曜土曜の夕方に宮入、日曜日お昼に宮出です。日中は随時町内を巡行します。...

阪堺電車 沿線歳時記 · 2025/07/31

南海線連続立体化工事は、7月26日終電後に浜寺公園駅下り線軌道移設が完了、今後ピッチが上がっていくと思われます。これに伴い、先行しなければならない阪堺線の単線化と南海線東側への軌道移設の準備が目に見える形で始まりました。...

阪堺電車 沿線歳時記 · 2025/07/28

住吉大社の夏祭り、2025年7月27日(日)に神輿の堺宿院へのお渡りが行われました。これまで、多分千年以上の間、神輿お渡りは曜日に関係なく8月1日に執り行われてきたのですが、令和のここにきて、平日では輿丁を集めるのが難しくなり、比較的集まりやすい休日、7月の第4日曜日に変更されました。