公共交通のこと

公共交通のこと · 2025/09/01

ネットニュースを見ていたら、岐阜市が架線レスすなわち架線のいらない充電式のLRTの視察に台湾に行くという記事がありました。県が提唱したLRTには及び腰と見えていましたが、方針転換?ではなくちゃっかり外遊のネタにしたというのが本当のところかもしれません。...

公共交通のこと · 2025/08/28

愛媛県のJR予讃線松山駅、伊予鉄道郊外線松山市駅と道後温泉をむすぶ路面電車があります。人気の坊ちゃん列車もこの路面の線路を走ります。 松山市駅は3方向に延びる郊外線と市内線路面電車が接続する交通拠点です。市内一番の商店街銀天街にも直結しています。...

公共交通のこと · 2025/07/07

来年(2026年)から自転車への道交法の取り締まりが強化されます。危険きわまりないスマホながら運転などは取り締まられて当然だと思います。そして自転車は道交法本則どおり車道走行を基本として歩道走行も違反になり反則金の対象とするとのことです。スポーツタイプでスピードが出る自転車は車道走行が馴染みかつ安全だそうです。しかしスピードをだせない子ども連れや高齢者のママチャリなども車道走行を強制されるのは確実に事故のモトとなると思われます。 最近堺市内では車道に青色のペイントを施し、自転車レーンとするところが増えています。ところがその青色や青矢羽根車線も自動車との混合走行で自転車も自動車もヒヤヒヤ運転です。青ペイントの上に堂々と駐停車する自動車も少なくありません。そして自動車が追い抜いて行ったとたんすぐに自転車の前に回り込んで幅寄せ停車、その車の右側を追い抜こうとするといきなりドアを開けたり自転車の進路をふさぐように車を発進させたり、また交差点では左折車が自転車の直前に割り込んできたり、危ないこと極まりありません。

公共交通のこと · 2025/06/25

バスは間違いなく世界中で最も基本的な公共交通機関です。簡単に利用でき広く多くの人に利用されています。 日本でもその通りで、長距離高速バスから地域のいわゆる路線バスまで様々なカテゴリーで人々の足となっています。...

公共交通のこと · 2025/06/25

ということで、なぜ利用者が減るのかを考えると、高齢者割引でもない限り運賃が高いということがまず言えるかもしれません。しかし確実に言えるのは事業者も、行政も地域の交通は地域の人が分かっていればいいと割り切っていて、情報が全く不足していることが大きいと思います。普段使わない人がイザ使おうとしても、目的地へ行くバスがあるのかさえ調べるのが難しく、ネット社会の現在も情報になかなかたどり着けないのです。 これは利用者サービスが事業者に任せきりになっているのが大きな原因です。常識的に各事業者にはHPはあり、路線や時刻がわかるよう検索できるようになっていますが、大前提となる、どのバス会社がその地域でバスを運行しているかが分かりません。会社が分からないとHPも調べられません。会社が分かっても路線があるのかないのかも調べにくいですし、観光地などで複数の事業者の路線があっても、簡単には分かりません。 またHPの構成や検索方法も各事業者でバラバラです。路線案内は営業所ごとの路線図がUPされていることも多く、どこの営業所が担当しているか分かっていないとダメですが、一般の人は担当営業所なんて知る由もありません。 HPで時刻を調べるのも発着のバス停名が分からなければ手も足も出ない場合があります。ならばとネットの地図サービスで停留所を調べてもバス停の表示があったり、なかったり、位置も不正確、結局名称はわからずじまいとどうすりゃいいの?というところです。バス会社の情報からはバス停名は分かりますが地理的情報は分からない、Web地図サービスでは地理的位置はなんとかわかってもバス停名称は分からないとナイナイづくしです。鉄道ならどんなローカル支線でも市販時刻表で十分情報をとれますが、バスはこうはいきません。これではバスに乗ろうにも乗れないですね。 GoogleなどのWeb上で地図を提供しているところが、バス情報も提供している場合があります。世界中でこのサービスを実施しているようですが、その中でも日本は最低レベルと言わざるを得ません。元々この地図サービスはドライブ用の道路地図をWebに入れたもので、バス停はドライブ時の道路端の目印という感覚で、これで調べてバスに乗ろうということは想定外のようです。先にも記しましたが、地図上にバス停の表示そのものがなかったり、また停留所名の表示がないことも多いです。さらにバス停の位置情報が不親切です。バス停は、大概は上下二方向のバス停があり、お互い交差点を挟むなどズレていることが多いです。ところが上下どちらか片方しか表示されなかったりすることが多々あります。 停留所名が分からないと、時刻を調べたりバスに乗る時、非常に困ります。加えてわが国では、ほぼ同じ場所にあるバス停でもバス会社によって停留所名が異なることが往々にしてあり、同じバス会社でも違うということすらあります。それぞれ経緯はあるのでしょうが、利用者を困惑させています。

公共交通のこと · 2025/06/25

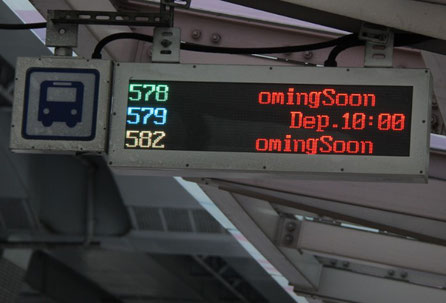

乗るべきバスがめでたく見つかった後もハードルがあります。特に日本語が分からない外国人には絶望的なものです。それは、バスの乗り方の問題です。わたしたちが外国に行ってバスに乗るのはそう難しくはありません。(バス事業者ではなく)公的機関からの公共交通の情報がしっかりしているのと、乗り方がほぼ統一されているからです。またバス停での次車の時刻や接近情報など提供もITを駆使した秀逸なものです。(写真は台湾バス停のもの)